|

Saint

Bénigne de Dijon fut un monastère avant d'être une cathédrale.

La première église, construite sur la sépulture du

saint, date de 535. Le monastère est créé en 871. Lorsqu'il

constate, un peu plus d'un siècle plus tard, le délabrement

de l'église, l'abbé de Cluny

Maïeul décide de confier la reconstruction des bâtiments

à Guillaume de Volpiano. Les travaux sont entamés en 1001.

L'église de 100 m de long est alors la plus grande du monde chrétien.

Le monastère

prospère jusqu'à son passage sous le régime de la commende,

au début du XVIe siècle. Les bénédictins

de l'ordre de Saint Maur relèvent

le monastère au XVIIe siècle mais la Révolution vide

l'église de ses richesses, même si elle en épargne les

murs. Tout au long du XIXe, les bâtiments monastiques disparaissent

pour laisser place à de nouvelles constructions. |

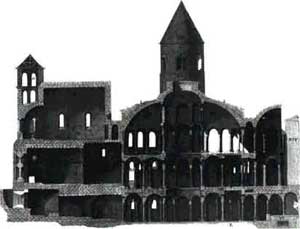

Rotonde de Guillaume de Volpiano

|

|

La façade

de Saint-Bénigne est très austère. Le porche est

surmonté d'une galerie appelée galerie du Gloria (le prêtre

y bénit les rameaux). Au second niveau, on trouve une baie à

trois lancettes surmontées

d'une rose. Au-dessus une seconde galerie lie les deux tours qui flanquent

l'ensemble. Elle est coiffée d'un petit pignon.

Les deux tours, hexagonales, sont agrémentées de tourelles.

Malgré ses ornements, c'est le caractère massif de la façade

qui l'emporte.

Sous le porche,

on trouve un portail refait entre 1818 et 1822 : le tympan

représente Jésus chassant les marchands du temple et un

bas-relief relate la lapidation de Saint-Etienne. On ne peut que regretter

la disparition du portail roman.

|

| Le chevet de Saint-Bénigne a plus de charme que sa

façade, même si sa construction peut sembler maladroite. En

effet, les contreforts remplacent bien souvent des arc-boutants plus élégants,

par manque de place. Cependant, la flèche de 100 mètres de

haut (XIXe) et le toit multicolore (toit bourguignon) allègent l'ensemble. |

|

|

Le transept

ne se démarque pas des collatéraux

par sa largeur mais ses voûtes

sont plus hautes Le triforium qui court dans le transept est, comme celui

du choeur, plus travaillé

que celui de la nef. On peut faire la même remarque à propos

des chapiteaux, qui sont

sculptés dans le transept et dans l'abside

alors qu'ils ne le sont pas dans la nef. Cette rupture s'explique par

le manque de moyens financiers qui s'est fait plus pressant vers la fin

de la construction.

Le choeur,

qui ne comprend que deux travées, est construit dans une pierre

ocre, différente de celle utilisée pour le reste de l'édifice.

Les fenêtres hautes qui l'éclairent sont composées

de trois lancettes surmontées d'une rose.

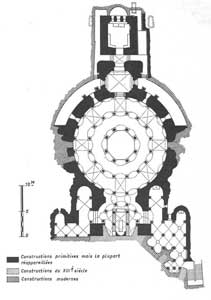

Plan de la crypte

|

|

Elle

est composée de l'étage inférieur de la rotonde

conçue par Guillaume Volpiano entre 1000 et 1003 (elle comportait

à l'origine trois étages), du martyrium et d'une chapelle.

La rotonde mesure 17 mètres de diamètre. Avant la destruction

des étages supérieurs de la rotonde, des ouvertures étaient

percées au niveau supérieur pour permettre l'éclairage

de la crypte. Cette source de lumière a aujourd'hui disparu. |

| La crypte est formée de trois cercles concentriques

délimités par de puissants piliers, ce qui donne l'impression

d'une forêt de colonnes. |

|

|

On trouve quelques chapiteaux sculptés, dont certains mettent

en scène des orants.

Dans le martyrium, on peut voir la base du sarcophage de Saint-Bénigne

et des absidioles en cul-de-four (il y avait à l'origine une église

souterraine).

Exemple de chapiteau de la crypte (Atlante).

|

|