|

Visite intérieure

|

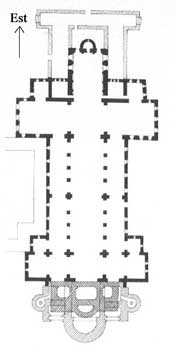

La nef

(de 20 mètres de haut) constitue la partie la plus ancienne

de l'édifice. Elle est composée de trois vaisseaux

séparés par des piliers carrés sans chapiteau

qui supportent des arcades cintrées. |

|

|

Au second niveau, on trouve une baie cintrée

par travée.

Les huit travées sont séparées en deux

groupes par un arc diaphragme qui soutient la charpente. On

trouve des arcs semblables à chaque extrémité

de la nef. |

|

|

Les collatéraux

ont été voûtés de briques sur croisées

d'ogives

au début du XVIe siècle. Ils sont éclairés

par des baies cintrées et n'ouvrent sur aucune chapelle

latérale. |

|

| Le transept

ouest est moins élevé et moins saillant que le

transept oriental et la nef. Les murs de fond sont percés

de deux fenêtres cintrées. A la croisée

du transept, les murs qui prolongent ceux de la nef centrale

sont percés de deux minuscules baies, très haut

placées. |

|

|

L'abside

ouest se greffe sur un ample volume de plan carré couvert

d'une coupole sur pendentifs.

|

|

|

Celles-ci sont divisées en deux travées

chacune et reliées par un passage le long de l'abside.

|

|

|

Au troisième étage (correspondant

au quatrième niveau de la façade),

on trouve une grande salle haute couverte par trois coupoles

sur pendentifs. Il s'agit de la salle impériale, dans

laquelle on peut voir une réplique de la châsse

de Sainte Gertrude du XIIIe siècle, presque entièrement

détruite dans le bombardement de 1940. |

| Le chœur oriental est orné de deux

niveaux d'arcatures aveugles, dans la première travée.

Au premier niveau, les arcs retombent en alternance sur des

piles carrées ou sur des colonnettes polygonales. |

|

|

Au deuxième niveau, on trouve des bandes

lombardes. Ces bandes sont remplacées dans la deuxième

travée par de grandes fenêtres cintrées.

Le chevet plat est percé de trois larges baies également

cintrées. Le chœur était au XIe la seule

partie couverte par une voûte d'arêtes et non une

charpente. Cette voûte a subsisté. |

| La croisée du transept occidental

est de plan barlong.

Sur les bras de ce transept s'ouvrent deux chapelles orientées

vers l'est. |

| Sous le chœur, on trouve une

crypte

de 22 mètres sur 10,5 qui bénéficie d'un

éclairage direct. Spacieuse et claire, elle est voûtée

d'arêtes. |

|

|

Elle s'organise en trois vaisseaux

de six travées séparées par des colonnes

polygonales aux chapiteaux cubiques, caractéristiques

du style

ottonien.

|

| Le corps de Gertrude ne se trouvait pas dans

la crypte, mais dans le chœur, abrité au sein d'une

splendide châsse.

Les pèlerins qui passaient dans la crypte se plaçaient

donc sous le corps pour l'adorer. |

| Le sous-sol archéologique de la collégiale,

mis au jour après les bombardements de 1940, est unique

en Europe, car il présente les restes des précédentes

constructions mérovingiennes (VIIe siècle) et

carolingiennes. On voit ainsi les couches superposées

de cinq églises, construites les unes après les

autres, et l'agrandissement progressif du plan. On s'aperçoit

également que l'église actuelle est construite

au-dessus des vestiges antérieurs, enfouis dans un important

remblayage. |

|

|

Dans ce sous-sol, on trouve de très

nombreux caveaux, qui abritaient, pour certains, d'illustres

restes, attestant du prestige de Nivelles. Ainsi observe-t-on

le squelette d'une grande femme nommée Himeltrude ("fidèle

au ciel"), peut-être la première femme de

Charlemagne. A Nivelles était également enterrée

Ermentrude, petite-fille d'Hugues Capet. |

|